ARAWAKS ET CARAIBES

« ...À l'arrivée des premiers colons européens, le milieu végétal était pratiquement intact de toute destruction... »

laquo; ...Lorsque les premiers navigateurs européens il s'agit des Espagnols en 1493, et plus tard les colons aventuriers français, à partir de 1635 abordèrent les petites Antilles, ils furent fascinés par l'exubérance la végétation insulaire, composé de monde d'arbres et de lianes représentant une biomasse considérable, toujours verdoyantes, extrêmement riche en espèces ligneuses. Dans ce foisonnement où la vie connaissait une intense activité abondaient des petits mammifères terrestres, ainsi que des oiseaux très rares, notamment des perroquets, des aras, des colibris et des perriques, etc., sans oublier les nombreuses espèces marines et aquatiques allant des poissons crustacés et coquillages à des géants, tel le lamantin, qui pullulaient dans les marécages, des estuaires des rivières et les eaux chaudes du littoral des îles.

L'insertion des Européens dans les écosystèmes insulaires des petites et des grands Antilles se mua en guerre de conquête quasi militaire et fut comparable à une véritable explosion dévastatrice. Alors qu'il existait une intégration de l'homme indien à son milieu naturel, l'irruption de l'homme venu d'Europe occidentale modifia en profondeur les équilibres naturels, entraînant partout la disparition spectaculaire du peuplement initial et l'éradication systématique des faciès végétaux des îles.

Ces conceptions étaient basées sur la séparation (dualisme) de l'homme et de la nature en vue de leur exploitation totale, comme facteurs de production, générateurs de plus-values, nécessaires à la reproduction élargie de tout le système fondé sur le capital.

« Selon quelques hypothèses, les petites Antilles auraient été peuplées avant les grandes îles de la région caraïbe et se sont ces mêmes populations qui devaient fournir le substrat ethnique, culturel et linguistique nécessaire à la formation des hautes civilisations des grandes îles et d'Amérique centrale et australe. Ces populations semies-nomades pratiquaient la pêche en mer et dans les embouchures des rivières, ainsi que l'agriculture itinérante du manioc sur brulis sur les mornes et les terrains boisés des régions basses».

|

|

Selon Clerc : « vers 5000 ans avant J.-C. débutent la période méso-indiennes. Au début de cette période, pour diverses raisons, dont sans doute la diminution du gros gibier due vraisemblablement à la sécheresse qui s'abattit sur le Venezuela après la dernière période glaciaire, les méso-indiens éprouvèrent de grandes difficultés à subsister uniquement du produit de leur chasse et gagnèrent la côte nord du Venezuela qui pouvait leur fournir en abondance du poisson et des coquillages, c'est-à-dire les protéines dont ils manquaient. De chasseurs ils devinrent donc pécheurs. Au cours des siècles ils apprirent à fabriquer des embarcations et à naviguer ; ils occupèrent alors les petites îles voisines de la côte vénézuélienne, puis se répandirent dans les Antilles» .

|

|

Outillage précéramique

en os (Trinidade) ... |

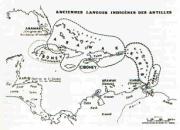

Anciennes langues indigènes

des antilles |

Sur les sites où vécurent ces premières populations, c'est-à-dire dans la partie occidentale et sur la côte nord du Venezuela et de Trinidad, on a identifié des traces archéologiques fort anciennes, dont certaines remontreraient à plus de 10 000 ans. Ces vestiges contenaient des pointes de flèches, de gros fragments de silex dont les arrêtes tranchantes étaient utilisées à des fins multiples, des ossements de gros mammifères, sorte de paresseux et de Tatous géants aujourd'hui disparus. Ces outils attestent que le genre de vie de ces populations était exclusivement centrées sur la chasse et la cueillette. Elle vivait en petite bande nomade suivant les migrations de certains animaux, notamment dès lamantin et les tortues marines. C'est ainsi qu'elles occupèrent de proche en proche les basses terres tropicales et humides de l'Amérique du Sud, la région et isthmique colombienocentro américaines (Panama, Venezuela, bassin mexicain, bassin du Yucatane, Floride, etc.) et passèrent ensuite, à partir du mésolithiques, entre 5000 et 6000 ans, aux Antilles proprement dites. L'absence de traces de poterie montre que ces premières civilisations sont pré-céramiques. Dans une économie basée sur l'occupation de la nature et ignorant la culture du sol, c'était aux femmes qu'incombait la collecte des végétaux : jeunes racines, cours de palmiers, tubercules comestibles, graines et fruits sauvages, tandis que l'homme se consacrait à la chasse et à la pêche. La nourriture se composait également de plusieurs sortes de chenilles, de vers palmistes, de thermique ailés et de miel sauvage. Ce schéma est parfaitement conforme à toutes les civilisations antérieures au méso et néolithiques et correspond au premier stade d'évolution culturelle du double continent.

|

|

Vase arawak (Martinique) |

Vase caraïbe (1000-1500ap.J.C) |

Avant l'invasion Arawaks à l'aire chrétienne. On trouve dans le manuel d'archéologie américaine de Beuchat, paru en 1912, des indications très précises sur une ancienne population troglodyte habitant les grands Antilles. Il s'agit des indiens Calusas et Tekestas.Les arawaks ont largement diffusé le nouveau type de civilisations à travers l'ére méso-américaine et circumcaraïbe ( petites et grands Antilles) ils n'auront pas été les premiers mais bien les plus importants. Au moment de l'extension des arawaks dans toute la zone des Antilles, l'Amérique centrale et méridionale étaient ans un épanouissement culturel néolithiques (civilisations pré-incasique : Aztèques, tolthèque, maya et inca).

On connaît mieux à travers l'archéologie le centre d'origine et de formation historique, donc de dispersion, des premières vagues constituant le deuxième courant du peuplement qui devait occuper les petites Antilles à l'ére chrétienne. Il s'agit de nombreux groupes de peuples appartenant à la grande famille linguistique Arawaks et dont l'atomisation ethnique sur le continent américain fut considérable. On donne comme centre de dispersion du noyau primitif Arawaks le bassin de l'Amazone, qu'ils occupèrent vers de 1000 ans avant J.-C. et à partir duquel ils se dispersèrent dans toutes les directions à travers une grande partie du Sud et du centre du continent américain. Ils gagnèrent de proche en proche les régions isthmiques et les basses terres tropicales et humides de l'Amérique centrale et australe (Colombie, Bolivie, Venezuela, Mexique) et du sud-ouest des États-Unis (Floride) ainsi qu'une partie des petites îles périphériques de la côte atlantique.

La période néo-indienne commencent vers l'an 1000 av. J.-C. époque à laquelle les Ignéris, peuplades Arawaks qui connaissait l'agriculture et la poterie et vivaient le long du Bas Orénoque, franchirent le delta de ce fleuve et atteignirent la côte du nord du Venezuela où ils rencontrèrent les méso-indiens, qui leur apprirent les techniques de la pêche et de la navigation. Au début de l'ére chrétienne, ils commencèrent à se répandre dans les Antilles et, vers 200 ans après J.-C., ils atteignirent Porto Rico.

Entre 300 et 1000 après J.-C., le peuplement néo-indien s'étendit encore il se subdivisa en Taïno, qui occupèrent des îles vierges, Puerto Rico et la république dominicaine, et en Sub-taïno, qui envahirent Haïti, la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, repoussant devant eux les méso-indiens de la première migration.

Siège rituel taïno pour personnage de haut rang (Haïti)

Au moment où les cultures Taïno et subtaïno atteignirent leur apogée dans les grands Antilles, entre 1000 et 1500 ans, une troisième migration, celle-là partie de l'Amérique du Sud, s'installa vers l'an 1000 dans les petites Antilles après avoir exterminé les éléments mâles de la population Ignéris qui les occupait. Cette expansion, tout comme celle des Arawaks, s'est faite à partir du Venezuela où, une fois occupée la plus grande partie de ce pays, les Caraïbes passèrent, à l'époque historique, aux petites Antilles où ils subjuguèrent les anciennes populations Arawaks (branche Taïno ou Ignéris pour la Guadeloupe) pour s'établir ensuite dans la partie orientale des grandes, (Puerto Rico, Haïti, cuba, Jamaïque), une centaine d'années avant la conquête ibérique. En même temps, ils s' infiltraient au sud de l'Amazone où ils ont maintenant conservé quelques enclaves.

Les amérindiens insulaires Arawaks, puis caraïbe (d'alibi), appartenait à une même aire anthropogéographique englobant le vaste ensemble forestier de l'Amazonie brésilienne, du delta de l'Orénoque et du Venezuela. Bien qu'elles aient constitué deux groupes distincts, il existait très peu de différence somatique entre ces deux communautés. De plus, ils possédaient de nombreux très culturels communs, c'est-à-dire une conception identique de l'univers et une attitude à l'égard des êtres et des choses. Ils représentaient les groupes biologiques les plus anciens, sortis du noyau primitif Arawaks-Caraïbes, vivant autrefois regroupés en deux petits villages à l'intérieur de la forêt dense tropicale du Bas Amazone et de l' Orénoque, à proximité des grands fleuves (qui donnèrent leur nom à et deux régions) et de leur affluents. À l'heure actuelle on rencontre de nombreux représentants de ces très anciennes populations dans les régions des trois Guyane.

Les Caraïbes détruisaient et consommaient les populations mâles Arawaks; seules les femmes et les enfants étaient épargnés. C'est pour cela que la langue caraïbe présentait cette particularité linguistique (diglossie) qui, pour n'être pas unique en Amérique, n'en est pas moins rare : les femmes utilisaient une langue différente de celle des hommes. L'existence de ce doublet féminin a montré que les expressions utilisées par les femmes étaient pour la plupart des mots Arawaks, tandis que les hommes parlaient le karaïb. Lorsque les Espagnols arrivèrent pour la première fois aux Antilles, ils furent témoins des guerres que menaient les Caraïbes contre les indiens Arawaks. Aussi leur nom de caniba en Arawaks a donné naissance par glissement linguistique au mot « cannibale » dans les langues européennes. Bien que tous ces témoignages soit authentiques, ils souffrent d'une certaine part d'exagération, voire d'un certain parti-pris ethnocentriste, car il s'agissait d'actes isolés, résultant des mouvements des réactions des derniers groupes les peuples marginaux, parmi lesquels les «Kallinagos » de la Guadeloupe. Ces méthodes d'expansion incluant le cannibalisme et l'endo-cannibalisme n'entraînèrent pas la brutale disparition des populations insulaires comme le firent plus tard les invasions européennes.

|

|

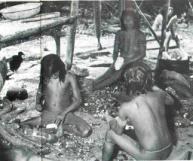

Scènes d'anthropophagies

Avec l'arrivée des derniers amérindiens connu sous le nom de caraïbe-calivinys et constituant le troisième courant de peuplement céramique s'achève brusquement la croissance organique de la civilisation Arawaks dans cette région. Débutant au VIIe siècle, cet migration se développera par la suite aux grands Antilles jusqu'à l'arrivée des Européens. Les Calivinys passent pour avoir été les groupes ethniques les plus guerriers et sont apparentés à la grande famille caraïbe (galibi) du continent sud-américain. Si les guerriers caraïbes exterminèrent la plus grande partie des populations males précédentes, ils garderont les femmes de ces derniers comme épouses. Il en résulta la dualité linguistique et la miscégénations.

De tous les peuples amérindiens, les « Kallinagos » était parmi ceux qui présentaient la plus grande résistance psycho-sociologique et culturelle. Ils avaient une conscience de groupe très développée, choisissant plutôt de disparaître physiquement que d'être absorbée. En parlant de caraïbe, le père Labat déclarait qu'aucune nation de la terre n'était plus jalouse de son indépendance que ces insulaires et pour montrer la fierté de leurs sentiments il ajoutait : regarder de travers un caraïbe, c'est le battre, et le battre, c'est le tuer ou être tué par lui.

Les traversées de l'Atlantique en 1969 et en 1970 par un bateau de papyrus, le Râ construit par Thor Heyerdahl d'après un modèle découvert dans la pyramide de Chéops, ouvrit le champ aux thèses suggérant des influences africaines.

Pietro Martire d'Anghiera, suivi par Lopez de Gomara au XVIe siècle est le premier à émettre l'hypothèses d'une présence de pirates nègres venant d'Éthiopie. Les anciennes céramiques « représentant des physionomies ayant des traits nettement africains », comme la note Wright en 1902, les squelettes multiples « négroïdes » trouver dans les sépultures précolombienne -- deux auraient été découvert en 1975 aux îles vierges -- l'origine des Olmèques et les fameuses têtes colossales de la Venta, San Lorenzo et Tres Zapotes. Certains chercheurs prétendent confiant leurs hypothèses en faisant intervenir des arguments diffusionistes et la tradition orale africaine (voyage transatlantique de Aboubakari II du Mali vers 1310 -- 1311).

Au congrès des américanistes de Mexico en 1974, Andrzej Wiercinski -- qui avait déjà publié une étude anthropologique sur l'origine des Olmèques (1972) présenta une communication traitant de la taxonomie des populations amérindiennes anciennes et présentes. L'analyse des squelettes trouvés sur les sites Olmèques de Tlatico, Cerro de Las Mesas et Monte Alban , le conduit a affirmé « une prédominance du type négroïde ».

NOUVELLE ERE: "CONQUISTADORES

Caravelle de Christophe Colomb

Une vision européocentriste à privilégié la « conquête » d'un « Nouveau Monde » par des « conquistadores ». En 1556, preuve que les mots ont déjà un sens lourd, l'emploi des termes conquista et conquistador est officiellement interdit et remplacé par descubrimiento (découverte) et probladores (colons).

L'arrivée de nombreux immigrants à partir de 1492 venant d'Europe et d'Afrique la Méditerranée des caraïbes inaugure une ère de conquête, de pillage, d'extermination, d'expropriation et provoque une distorsion du temps et de l'espace encore perceptible de nos jours. C'est dans ce cadre de destruction que se développe un processus de construction coloniale tout à fait originale et sans doute unique au monde.

Le problème central n'est pas Christophe Colomb, personnage complexe, très controversée, mais le mécanisme de la conquête. Les « capitulation » qu'il obtient des Roi catholique lui accordant des privilèges héréditaire d'ordre politique, judiciaire et économique. Amiral, vice-roi des terres « découvertes », il organise la justice, nomme des administrateurs -- avec l'assentiment des souverains -- jouit du dixième et possède une part sur tous les bénéfices du commerce qui s'instaure. Sa descendance (les ducs de Veragua) n'a pas cessé de compter parmi les « grands d'Espagne ». À son premier voyage, en octobre 1492, ils pénètrent avec deux caravelles et la nef Santa Maria dans le monde des îles qu'il nomme les indes. Il n'est pas le premier. L'histoire de caraïbe ne commencent pas avec son arrivée aux « Antilles » ce nom vient de l'île mythique Antilia. Il trouve de l'or dans l'île d'Ayti qu'il appelle La Espanola, recueille des informations et repart avec des captifs indigènes en laissant quarante hommes à La Navidad, autour d'un fortin. Le second voyage, en 1493 -- 1494, avec 1500 hommes et l'expédition d'Ovando en 1502 annonce la décision d'« exploiter » l'île de la « coloniser ». Jusqu'en 1515 -- 1525, les îles fournissent de l'or, des bras indigènes pour l'«orpaillage » dans le cadre du premier repartimiento de 1499. La « chasse aux Indiens » commence, ainsi que le trafic négrier qui débarque des captifs africains pour servir d'esclaves. Très tôt également, débutent la résistance des indigènes -- dès 1492 -- 1493 -- et les soulèvements de nègres qui font peser une menace constante. La population indigène s'effondre brutalement, passant de 8 millions à quelques milliers de personnes en Ayti en moins de quatre décennies. Cuba, Puerto Rico (Borinken), la Jamaïque (Yemaya) subissent le même choc.

KARIBS JAUNES - KARIBS ROUGES - KARIBS NOIRS

Des travaux récents ont mit en lumière l'épopée des Blacks Karibs - Karibs noirs - et leur extraordinaire faculté d'adaptation dans un milieu étranger.

Distinguons les karibs noirs des Karibs proprement dit, les aborigènes amérindiens que certains, en particuliers les Angloxasons, appellent Karibs jaunes ou Karibs rouges. Les îles Karibs ou « Cannibales » non occupées par les Espagnols devinrent dès le début du XVIe siècle terre d'asile pour les nègres fuyant le système esclavagiste en vigueur dans certaines îles de l'archipel. Comment vécurent-ils avec les Karibs ? Avant la conquête française de la Guadeloupe, le témoignage de Thomas Gage, qui date de 1625, permet d'entrevoir un nègre ladino, Luis, vivant au milieu des Karibs, marié à une de leurs filles, mais surveillé par eux.

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, « les îles neutres » demeurent jusqu'en 1763 en dehors du procécus colonial, elles sont réservées aux autochtones amérindiens. C'est dans ces îles : Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, que vont se mélanger nègres originaire d'Afrique et Karibs. Ils semblerait que vers 1635 il y ait eu deux naufrages de vaisseaux négriers espagnols devant Saint-Vincent. Les survivants réussirent, selon William Young, à atteindre Béquia puis ils furent transportés dans l'île Saint-Vincent par les karibs. Furent-ils alors réduit en servitude par les Amérindiens, très supérieurs en nombre ? Au début du XVIIIe siècle, vers 1700-1710, les Karibs demandèrent l'aide des colons français, les incitants à venir habiter dans leur île car la poussée des Karibs noirs devait les inquiéter. Au traité de Paris en 1763, les « îles neutres » devinrent anglaises. L'occupation de Saint-Vincent par les britanniques n'alla pas sans mal. On comptait alors dans cette îles 300 Karibs noirs contre 100 Karibs rouge environ. Après un pèriode des troubles, de 1763 à 1772-1773, se sont de véritables guerres qui opposent les britanniques aux Karibs pour la possession des terres arables. Connus sous le nom de première et seconde guerre des karibs, qui éclatent entre 1779-1783 et 1795-1805, ces conflits provoquèrent la dispersion des karibs.

Au cours de la guerre qui débuta pendant la nuit du 8 au 9 mars 1795 la guérilla Karibs dirigée par des chefs tels que Du Vallée, Chatoyer, Augustine se montra très active : les anglais en majorité de femmes, furent capturés et déportés dans île de Baliceaux. De septembre à décembre 1796, 2500 à 3000 prisonniers furent rassemblés et embarqués le 11 mars 1797. La guerre se poursuivit à Saint-Vincent sous des formes diverses jusqu'en mai 1805. Des karibs furent déportés à Trinidad. On ne peut guère se fonder exclusivement sur des témoignage anglais qui reflètent d'une part une volonté de minimiser leurs échecs militaire, d'autre part le comportement des planteurs britanniques pressés d'occuper les terres Karibs et de toucher les dommages de guerre.

Ils existent plusieurs versions des évenements de cette période dans la tradition des communautés Karibs établies aujourd'hui à Saint-Vincent, Trinidad, Belize, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. Les anglais déportèrent 500 Karibs noirs dans l'île Roatan en 1797, dans la baie du Honduras. De là, ils établirent à Punta Gorda, sur les côtes du nord. Ils contrôlaient les îles de la baie (Roatan, utila et Guanajo), bien que les espagnoles fussent les maîtres de la terre ferme. Vers 1801, on en recensa environ 4000 au voisinage de Trujillo au Honduras, colonie qui dépendait du Guatémala. La migration des Garifunas se poursuivit après la création de cinq villages : Guateles, Rio Negro, Santa Fe, Guadeloupe et San Antonio où se mélangèrent des Karibs, et des nègres originaire de Haïti et des Karibs anglophonnes.

Ils déscendirent sous la pression des espagnols, de 1801 à 1807, Le long de la côte mosquitia du honduras, avec l'intention de rejoindre leurs îles orientales. On les trouve établis au honduras britannique de manière provisoire de 1802 à 1827 puis de manière permanente entre 1831 et 1836. Ils s'établissent au Honduras occidental et au Guatémala vers 1821-1836. Leur établissement au Nicaragua - orienoco et la Fé près de Bluefields - provient du transport de travailleurs par les Anglais en 1890 -1900 pour l'exploitation du bois (mahogany).

La dispersion des Garifunas n'est pas terminée, des mouvements de population se poursuivant encore de nos jours. Les migrations se font des villages ruraux vers des centres urbains et vers les ports étrangers tels que la Nouvelle-orléans, Tampa et New york. Quand aux Karibs « rouges », il en reste environ 2000, placés dans une « réserve » de l'île de la Dominique depuis 1764-1770 . Tous ces fiers Karibs occupent une place privilégiée dans le système générateur d'un espace qui porte leur nom - et c'est justice - et recouvre plusieurs domaine archéologiques, non disjoints.

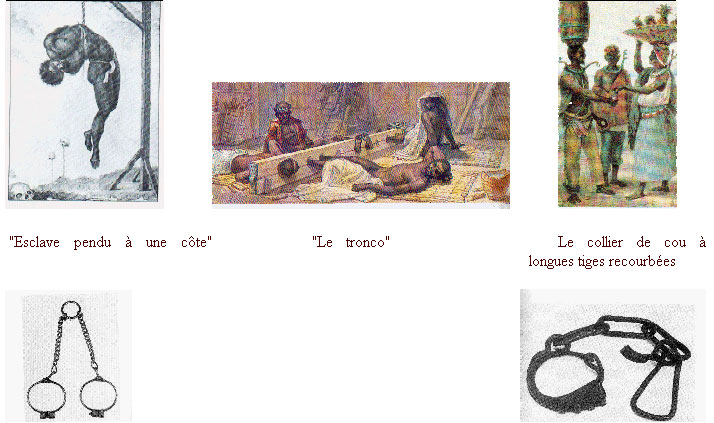

CONDITIONS DES ESCLAVES AUX ANTILLES

"...Le père jésuite Charlevoix, missionnaire, écrit dans son Histoire de Saint-Domingue (1730-1731) : "Rien n'est plus misérable que la condition de ce peuple. Quelques racines font toute sa nourriture ; ses maisons ressemblent à des tanières. Ses meubles consistent en quelques calebasses. Son travail est presque continuel. Nul salaire ; vingt coups de fouet pour la moindre faute".

Durant tout le XVIIIé siecle, la cruauté et le sadisme des chatiments corporels infligés par les blancs aux esclaves en punition de leurs "délits" sont extrêmes. Marquer au fer rouge, émasculer, couper mains et oreilles sont pratiques courantes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans une ordonnance du 3 décembre 1784, le gouverneur de l'ile française de Saint Domingue défend aux maîtres de mutiler leurs esclaves "sous peine d'infamie" et de les mettre à mort sous peine d'être poursuivi, ainsi que d'administrer plus de cinquante coups de fouet à la fois.

Le travail dans les plantations est épuisant et la mortalité atteint un taux effrayant. Le tiers des Nègres de Guinée meurent d'ordinaire dans les trois premières années de la transplantation, et la vie laborieuse d'un Nègre, même bien fait au pays, ne peut être évaluée à plus de quinze ans. Le repos dominical, prescrit par le Code noir, est en effet mal observé. La moindre faute est châtiée impitoyablement et la fuite devient un crime. Le Code noir a minutieusement prévu les supplices : "le fugitif - celui que les auteurs du temps nomment "le Nègre marron" - doit avoir les oreilles coupées et être marqué à l'épaule ; la seconde fois, il aura le jarret coupé et sera marqué à l'autre épaule, et la troisième fois il sera condamné à la peine de mort."

Parfois, pris d'une incoercible nostalgie du pays natal, un Noir se suicide. Les planteurs n'aiment pas ce geste dont la répétition dégénère souvent en épidémie et risque de les ruiner. Alors il faut enrayer ce goût de la mort en faisant appel aux divinités ancestrales. Les Noirs croient que l'esprit est vivant et libre quand le corps est mort. Ainsi "un Nègre Ibo imagina de se pendre pour retourner dans son pays, mais on mit sa tête sur un piquet et ses compatriotes assurèrent qu'il n'oserait jamais se montrer sans tête dans leur patrie..."

En 1512 Nunez de Balboa traversa l’isthme de Panama et contempla le Pacifique. La Castilla del Oro et le Venezuela sont reconnus. Le rythme de la conquête s'accélère, son rayon d'action s'accroît considérablement. Hernan Cortez part de Cuba en février 1519 en direction du Mexique où vivent 25 millions d'être humains sur les plateaux. Tenochtitlan est conquise en août 1521. De 1521 à 1524, sous le choc, la résistance des indigènes s'organise : les Zapotèques de l’isthme de Tehuantepec, les Huastèques entre le Rio Tuxpan et le Rio Panuco. Francisco Pizarro part, lui, de Panama pour conquérir le Pérou. Il entre à Cuzco le 15 novembre 1533. De 1527 à 1544 commence la difficile conquête du domaine Maya. Une armature administrative coloniale est mise en place progressivement (conseil des indes, Audiencias et vice-royaumes). La prospection et l'exploitation minière progressent avec la découverte des mines d'argent du Potosi et de Zacatecas.

Ce sont les nègres, dont le monde s'accroît sans cesse à mesure que se multiplient les établissements permanents, qui organisent durablement la résistance. Alors qu'à Cartagena il y a de nombreux soulèvements d'esclaves, à Panama, en 1548, des nègres fugitifs organisent un royaume, élisent un roi, Bayano, et attaquent la route reliant Panama a Nombre de Dios où passent les caravanes portant l’or du Pérou.

Pédro de Ursua échoue dans son entreprise de pacification dans la région de Panama. Le nègre Félipillo se soulève avec une bande de « cimarrons »-terme indigène-dans le golfe de San Miguel. Au Venezuela survient en 1552 l'insurrection du nègre Miguel, esclaves des mines de San Felipe de Buria qui se proclame roi près de Nueva Segovia-au voisinage de Barquisimeto. Avec son épouse, la reine Guiomar, sa cour, sa noblesse et ses alliés les indiens Jiraharas, il fait une guerre acharnée aux espagnols.

Indigènes et nègres s’unissent pour lutter dans le Bahoruco (La Espanola) avec le cacique Enriquillo, de 1519 à 1533, avec Lampira au Honduras en 1538,Bayano au Panama en 1548, le roi Miguel au Venezuela en 1552 et Guaicaipuro en 1561-1568. Les plus tenaces dans leur résistance sont évidemment les Karibs et les Black Karibs de l'archipel orientale.

En Guadeloupe, les Karibs tuent et blessent, en 1625, des jésuites qui voulaient les évangéliser. Dans les Guyanes, où la foret se montre complice des nègres fugitifs «Cimarrons » et en Jamaïque où débute, en 1655, la première guerre des «maroons », le procès de résistance s'intensifie. À Cuba (El Cobre), à Sainte-Croix, en Guadeloupe et à Antigua, vers 1731-1740, les nègres rebelles font souffler un grand vent de liberté. Mais c'est à la Jamaïque et à Suriname dans la décennie 1739-1749 que les conflits armés se terminent par la victoire des «Marrons ». Les autorités anglaises et hollandaises doivent négocier et signer des traités de paix. C'est au cours de ce procès de résistance, d'Afrique aux Caraïbes, qu'apparaissent les formes de vaudou, la santeria, les langues créoles, les rythmes, les musiques, les idées religieuses qui fusionnent pour constituer une culture de résistance en marge de la vie coloniale.

L'analyse de ces révoltes nécessite parfois des explications anthropologiques au niveau des relations parentales, des stratégies de lutte, de la culture africaine (arts, musique, langues, religion). Ces explications aident à comprendre la vie des « nègres cimarrons » dans le Quilombo dos Palmares (Brésil) au XVIIe siècle, à l'avènement du chef Nzumbi ou leur existence dans les camps de la Jamaïque, de Guadeloupe, autour d'une agriculture africaine-amérindienne. La tradition orale des Caraïbes nous porte aujourd'hui quelques échos de cette période à travers contes, chants et proverbes. Mais il existe encore des habitudes, des traumatismes qui se transmettent des générations en génération, une sphère idéologique autour des langues créoles des valeurs particulières (« débrouillardise », ruse, fatalisme) qui se retrouve dans la culture orale des îles : Guadeloupe, Haïti, Saint-Thomas, Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, grenade, Trinidad Tobago, et du continent : Garifunas de Belize, Louisiane, Guyanes et Brésil.

Les différentes formes de résistance, en comptant les empoisonnements les incendies et le suicide sont, ne nous y trompons pas, les seules ouvertures qu’ont eues les opprimés vers une réappropriation de leur liberté, de leur identité, de leur indépendance. Ils ont écrit, ces hommes et ces femmes des Caraïbes soumis au système esclavagiste, les chapitres d'une histoire où s'affirme sans conteste leur volonté de briser leur système concentrationnaire et d’ébauché la création d'une véritable société.

©

Copyright 2001 - 2011 Helene & Alex Rimbert les.traitesnegrieres.free.fr |